インターンシップでソフトウェア開発に参加したとき、私はGitHubを毎日のように使いました。GitHubは「コードをアップロードして共有するサービス」として有名ですが、使ってみるとそれだけではありませんでした。タスク管理やチームでのコミュニケーションのためにも、とても重要なツールだと気づきました。特に「Issue(イシュー)」と「プロジェクトボード」は、開発を進めるうえで欠かせない機能です。

この記事では、私がインターンで学んだGitHubのIssueとプロジェクトボードについて、初心者の方にもわかりやすく説明します。

Issue(イシュー)とは?

GitHubのIssueは、やることや問題を記録するための機能です。日本語で言うと「課題」や「タスク」と近い意味です。

イシューはとても便利で、次のような場面で使われます。

- バグの報告(プログラムのエラーや問題点)

- 新しい機能の提案

- 作業のタスクを分ける

- アイデアや質問の共有

イシューには次のような情報を追加できます。

- タイトル:タスクの名前(例:ログイン機能のバリデーションを追加する)

- 説明:やることの詳細、必要なステップ

- 担当者:だれがこのタスクをやるか

- ラベル:タスクの種類(バグ、改善、新機能など)

イシューを読むだけで、作業の内容がすぐに理解できたのでとても助かりました。

プロジェクトボードとは?

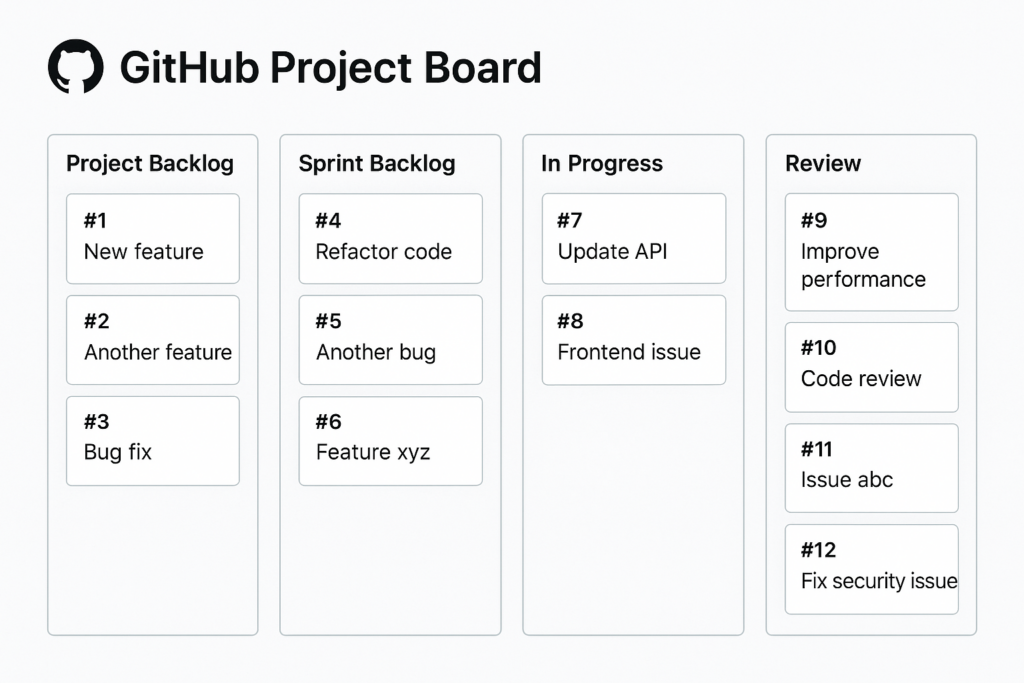

プロジェクトボードは、イシューをカードとして表示し、作業の進み具合を見える化する機能です。見た目は「かんばん方式」のようで、カードをドラッグして動かすことで、作業がどこまで進んでいるかチーム全体に共有できます。

私のチームでは、次のようなカラム(列)がありました。

- Project Backlog(やること)

- Sprint Backlog (スプリントでやるタスクをまとめたリスト)

- In Progress(作業中)

- Review/QA(レビュー中)

- Done(完了)

たとえば、私が新しいタスクを始めるときは、カードを「Sprint Backlog」から「In Progress」に動かします。そして作業が終わったら「Review」に移し、レビューが終われば「Done」へ。この仕組みのおかげで、誰がどのタスクを担当しているか、どこまで進んでいるかがひと目でわかりました。毎日ミーティングで細かく報告しなくても、ボードを見るだけで状況が共有できるのはとても便利でした。

学んだこと

インターンを通して、私はGitHubからたくさんのことを学びました。

- コードだけでなく、タスク管理も大切

イシューとボードを使うことで、自分の作業だけでなくチーム全体の状況がわかります。 - コメントでのやりとりが重要

わからないときにすぐ質問できるので、作業が止まらなくなります。 - 作業の「見える化」がやる気につながる

自分のカードが「Done」に移動したとき、達成感を感じました。

まとめ

今回のインターンで、私はGitHubがただのコード管理ツールではないことを実感しました。

Issueを使えば、タスクが整理され、チーム全員が同じ情報を共有できます。

プロジェクトボードを使えば、作業の進み具合が見えるので、無駄な確認が減り、開発がスムーズになります。

これからインターンを始める人やGitHubを勉強している人には、ぜひIssueとプロジェクトボードを活用してほしいです。コードを書く力だけでなく、チームで協力する力も身につけられると思います。